Was ist das Klinefelter-Syndrom?

Das Klinefelter-Syndrom ist eine genetisch bedingte Chromosomenstörung, die ausschließlich Männer betrifft. Die Erkrankung wird durch das Vorhandensein eines oder mehrerer zusätzlicher X-Chromosomen verursacht – am häufigsten liegt eine XXY-Konstellation vor. Während Männer normalerweise ein X- und ein Y-Chromosom besitzen (46,XY), haben Männer mit Klinefelter-Syndrom mindestens 47 Chromosomen (47,XXY). Es gibt jedoch auch seltenere Varianten mit mehr als einem zusätzlichen X-Chromosom (z. B. XXXY oder XXXXY).

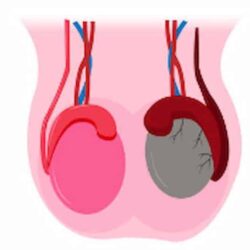

Diese zusätzliche genetische Information beeinträchtigt die normale Entwicklung der Hoden (Testes), was wiederum einen Mangel an Testosteron zur Folge hat – einem Hormon, das für viele männliche Entwicklungsmerkmale notwendig ist. Die Folgen reichen von körperlichen Veränderungen bis hin zu Lernschwierigkeiten und Unfruchtbarkeit.

Typische Symptome im Überblick

Die Symptome des Klinefelter-Syndroms können subtil sein und variieren in ihrer Ausprägung – oft bleiben sie bis zur Pubertät oder sogar bis zum Erwachsenenalter unbemerkt. Zu den häufigsten Anzeichen gehören:

Körperlicher Phänotyp: Überdurchschnittliche Körpergröße, lange Gliedmaßen, schmale Schultern, breite Hüften und verminderte Muskelmasse.

Verminderte Körperbehaarung: Geringe Gesichts- und Schambehaarung.

Verkleinerte Hoden (Hodenatrophie): Meist in Kombination mit einem unterentwickelten Penis.

Brustentwicklung (Gynäkomastie): In der Pubertät kann es zu einer vermehrten Brustbildung kommen.

Geringer Testosteronspiegel: Führt zu Erschöpfung, Libidoverlust, Osteoporose und Muskelabbau.

Unfruchtbarkeit (Azoospermie): Sehr geringe oder keine Spermienproduktion.

Kognitive Probleme: Sprachverzögerung, Lese- und Rechtschreibschwäche, Schwierigkeiten beim abstrakten Denken.

Soziale Auffälligkeiten: Introvertiertheit, Unsicherheit, Schwierigkeiten mit sozialen Kontakten.

Psychische Belastungen: Erhöhtes Risiko für Depressionen, Angststörungen und emotionale Instabilität.

Ursachen und Risikofaktoren

Das Klinefelter-Syndrom ist nicht erblich im klassischen Sinne, sondern entsteht in den meisten Fällen zufällig während der Zellteilung (Meiose) bei der Entstehung von Ei- oder Samenzellen.

Mögliche Risikofaktoren:

Höheres Alter der Mutter: Studien deuten darauf hin, dass mit zunehmendem Alter der Mutter das Risiko für Chromosomenanomalien steigt.

Umweltfaktoren: Der Einfluss bestimmter Umweltgifte, Chemikalien oder Strahlenbelastungen wird noch untersucht.

Genetische Disposition: Auch wenn die Störung selbst nicht vererbbar ist, kann eine familiäre Häufung von Chromosomenstörungen ein Risikofaktor sein.

Diagnosemethoden

Da das Syndrom nicht immer sofort sichtbar ist, erfolgt die Diagnose oft spät – z. B. im Rahmen eines unerfüllten Kinderwunschs. Die wichtigsten Schritte sind:

Anamnese und klinische Untersuchung: Körperliche Merkmale, verzögerte Pubertätsentwicklung oder auffällige Hormonwerte geben erste Hinweise.

Hormonstatus im Blut: Bestimmung von Testosteron, LH und FSH. Ein typisches Muster sind niedrige Testosteronspiegel bei erhöhtem FSH/LH.

Karyotypanalyse: Der entscheidende Test zur Bestätigung ist die Chromosomenanalyse (z. B. Bluttest), die das Vorliegen eines XXY-Karyotyps sichtbar macht.

Bildgebung (Ultraschall): Untersuchung der Hoden zur Feststellung von Größe und Struktur.

Spermienanalyse (Spermiogramm): Zur Überprüfung der Zeugungsfähigkeit – bei Klinefelter oft keine Spermien nachweisbar.

Therapiemöglichkeiten

Eine vollständige Heilung des Klinefelter-Syndroms ist nicht möglich, jedoch können die Symptome durch eine Kombination verschiedener Behandlungsansätze gut kontrolliert werden:

1. Hormonersatztherapie (HRT):

Testosteron-Gabe (als Gel, Injektion oder Pflaster) ab der Pubertät oder im Erwachsenenalter.

Lindert Fatigue, erhöht Libido, verbessert Stimmung und Knochenstabilität.

Kann die Entwicklung männlicher Geschlechtsmerkmale wie Bartwuchs fördern.

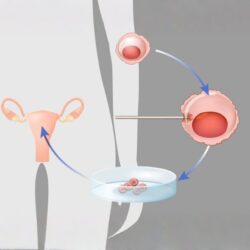

2. Kinderwunschbehandlung:

Die Mehrheit der Männer mit Klinefelter-Syndrom ist unfruchtbar, aber neue Verfahren wie TESE (Testikuläre Spermienextraktion) in Kombination mit ICSI (Intrazytoplasmatische Spermieninjektion) ermöglichen in einigen Fällen biologische Vaterschaft.

3. Psychologische und pädagogische Unterstützung:

Frühzeitige Sprachförderung bei Kindern mit Sprechverzögerung.

Therapeutische Begleitung bei sozialen oder emotionalen Problemen.

Teilnahme an Selbsthilfegruppen stärkt das Selbstwertgefühl und fördert soziale Kompetenzen.

4. Physiotherapie und Bewegung:

Aufbau von Muskelmasse und Körperkraft.

Verbesserung der Körperwahrnehmung und des Selbstvertrauens.

5. Ernährung und gesunder Lebensstil:

Ausgewogene Ernährung zur Vorbeugung von Übergewicht und Osteoporose.

Regelmäßige Bewegung unterstützt den Muskelaufbau und das hormonelle Gleichgewicht.

Langfristige Prognose und Lebensqualität

Mit rechtzeitiger Diagnose und guter medizinischer Versorgung können Männer mit Klinefelter-Syndrom ein erfülltes Leben führen. Berufliche Laufbahn, Partnerschaften und Hobbys sind uneingeschränkt möglich. Wichtig ist jedoch eine kontinuierliche medizinische Begleitung, um Komplikationen wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Osteoporose vorzubeugen.

Fazit

Das Klinefelter-Syndrom ist eine unterschätzte, aber behandelbare genetische Erkrankung. Eine frühzeitige Diagnose und individuell angepasste Therapie – insbesondere in den Bereichen Hormonbehandlung, psychologische Betreuung und Fertilitätsmedizin – können die Lebensqualität deutlich verbessern. Offenheit, Aufklärung und Akzeptanz spielen dabei eine entscheidende Rolle.